11 破綻

ソークワクチンの防波堤は、意外なところから崩れ落ちた。それは皮肉にも患者の激増のためではなくて、ほかならぬソークワクチンの不足からであったのだ。

当初厚生省は、三十六年末までの必要量を一八○○万回分一万八○○○リットルと見込んで、国産一万一〇〇〇リットル、輸入七〇〇〇リットルでまかなおうと計画していた。ところが、その計画が滑り出そうとした矢先に、一番頼りにしていた国産ワクチンがバタバタと検定不合格になったのだ。.

国産第一号のソークワクチンは、千葉県の出資する千葉血清研究所の六〇〇リットル。意気揚々と運び込まれた薄紅色の液体を検定した国立予研では、頭をたてに振らなかった。

力価、つまりワクチンの効きめが弱くて使いものにならないというわけだ。

国産第二号は、大阪徴研の六〇〇リットル。これは安全性が疑わしいということで不合格となってしまった。

国産ワクチン惨敗の形である。

ソークワクチン不足のもっと基本の理由の一つは、唯一の検定機関である国立予研の検定能率が非常に低かったということだった。

たとえいくらワクチンを輸入しても、検定が間に合わなければ使えない。もう一つの理由は、はじめ接種対象を三歳以下という間に合わせの年令制限にしぼっておいたものが、世論に押されてその枠を倍ほどに拡げざるを得なくなってしまったということにあるのだが、それにしても、せっかく望みをかけて育成してきた国産ワクチンの出来が、全くお話にならないという事実は関係者に大きいショックを与えた。世論のうけとった不安の大きさもいうまでもない。当然なことにわずかに市中の医者に出廻っていたワクチンの値段は、どんどん闇値をつり上げていった。法に基づく接種なら一回二七〇円のものが、一回二〇〇〇円は相場で、五〇〇〇円というのも決して珍しくなかった。

東京目黒のK医院では、極秘でおとくいの患者に限り、三回分確保で一回分五〇〇〇円という売り出し方をしていた。

九州の金持が小学生の子供を飛行機で東京につれてきて「そのまま大先生のところに紹介してもらってな、三万円おいたらさすがにすぐ注射してくれよったわ」という自慢話が週刊誌に紹介される。

最近めきめきと売り出した某宗派が、その信徒に限り一八○円で注射しているという話を調べてみると、例の○・一CC方式を使っていることがわかった。それなら暴利は同じである。

東大病院の大部芳郎博士はこんな話をした。

「この頃、どこも悪くない子供を連れて診察を受けにくる人がふえまして、申し合わせたように順番をあとに遅らせて一番最後に残ります。そこで切り出す話は『小児マヒワクチンをうって下さい』 これは動きませんね。なまなかな断わりじゃ帰りません。こっちも仕事が遅れて困るんですが突き放すわけにもいかない。ほんとうに困ったことです」

ところがこの時、厚生省は思いきった見解を発表した。

「ソークワクチンは二回注射すれば大丈夫」

大丈夫なのではない! 三回目の注射はしたくともできないのだ。一回目の開始が遅れたことと、ワクチンが足りないのが理由であった。もとより、二回で十分などというデータは世界中どこの学説にも見つからなかった。

新聞記事にも、「ソークワクチンの免疫率は一回で六〇%、二回で七〇%、三回で八○~九〇%」というのもあった。精いっぱいで、二回の効果は五〇%内外か、というべきだった。こんな不安を何とかしようと、学者の中では皮下注射を皮内注射に変えたり、回数、間隔を縮めてワクチンの不足や単価の切り下げに役立とうという研究に熱心に取り組む人もあった。しかし熱意はともかく、ソーク体制の破綻は小手先ではどうにもならないことが、誰の目に明らかになろうとしていた。

厚生省では連日幹部会議が開かれていた。ポリオ対策の方向をめぐって、二つの主張が火花を散らしていた。

二つの主張とは、公衆衛生局防疫課の考え方と、薬務局細菌製剤課のそれである。

〝進歩派〟を代表する高部防疫課長の立場は苦しかった。防疫課は流行阻止という仕事の立場からものを見るから、ソークワクチンの緊急輸入とか、その検定を省略しようとか、場合によっては生ワクチン肯定論までの思い切った手段を主張するが、薬に責任をもつ立場の細菌製剤課の方は十分な保障がなければと、どうしても消極的になる。それに従来厚生省はポリオ予防対策としてソークワクチンの国産化を奨励してきた。最近業務を開始したばかりの国産ソークワクチンメーカー六社の設備投資は、合わせて六億円といわれる。そこへ防疫課のいうような方法をとれば、まるで六社を見殺しにすることになる。国産化奨励の窓口である細菌製剤課にしてみれば、そんな無責任さは許されないという主張になる。

いずれの側にも理屈があった。しかも複雑なことに高部課長は細菌製剤課長から防疫課長に移った人。高部課長が細菌製剤課長時代にみずからソークワクチン国産化にふみきった。それが今や国産奨励の方向を無にするような立場を主張することになったのだから、立場は苦しい。連日開かれる合同会議の席上で真っ向から非難がとんだ。

「同一人が短期間に正反対の主張をするとは正常の頭脳では理解できん!」

「だが・・・・・・」 高部防疫課長はロマンスグレーの髪を少し振るようにしながら眼鏡を押えた。

「ポリオは今週四十五人も発生しています。世論はかなり過敏であります。防疫課長としてはほかの条件のすべてに優先して、これを抑制することが任務です。今や立場を理解できるかどうかの問題ではありません」

はげしいやりとりであった。

古井厚生大臣は、幾たびも議論を中途にして会議を打ち切らねばならなかった。

その時、ポリオの趨勢は、一日の発生数が七、八人から一〇人をこえ、全体としての患者の数は五五〇台から六〇〇の大台へ向かって急速に上昇する気配であった。特にこのうち熊本は毎日患者の発生しない日はなかった。会議は議論だけに日を送っているわけにはいかなかった。

「それにしてもこの頃テレビは少し騒ぎすぎるじゃないか。この程度の数なら例年と変わらないのに」とか「ポリオばかりが伝染病じゃあない。ポリオだけに力を入れていて、日本脳炎などはどうするのだ」などという八つ当たりの声もあった。

だが、火のついた世論がポリオ流行の責任を防疫当局に求めていっせいに迫ってくることは、誰の目にも見えていた。それを防ぐためにはよほど思いきった手段をとらねばならないこともわかっていた。

ソークではもうだめだ、しかし、生(なま)にふみきるだけの勇気のないのが大勢だった。進歩派としても頼みの綱の生ワク協議会は、ようやく全国四十一カ所で第一年度の実験をはじめたばかり。とても大規模な急場の用には立ちそうにもない。

春日技官は急進論者だ。

「課長、真面目にポリオと戦おうとすればですよ、生ワクに目をつぶるわけにはいかんでしょう。議論は同じ平面に立っていませんよ。要は、誰が、いつ、どんな名目で踏み切るかということです。どの道やらにゃなりませんよ」

高部課長は目をとじたまま低くつぶやくように答えた。

「わかっているよ。〝実験〟でいくしかないな」

薬事法に認められていない生ワクチン。学問の結論が出る前にこれをもち出すにはこの手しかない。実験という名目で生ワクチンを使おうというのは、小手先の知恵ではあるとしても、役人という立場からすれば、なみなみでない決意であった。正直にいって心の動揺はある。

(行政宮としてオレはこれでいいのだろうな? 世論と学問の板ばさみにあって、世論に圧されて学問の立場を踏みにじったのではないだろうな?) 高部課長は複雑な気持をふっきるつもりでフーッと太い息をはいた。(いや、防疫課長としては、確かにこれがベストなのだ!)

その時、実は国立予研に五万人分の生ワクチン原液が秘かに保管されていた。それは、あの五月六日に全国四十一カ所に魔法瓶で運ばれた四七〇〇人分の生ワクチンと同じイギリスのファイザー社のロットのものであった。ロットというのは製造槽のことで、同じロットのものはその一部の検定を済ませておけばあとはそのまま使ってよい。今の場合は前の魔法瓶の分と同じロットのものを使うしかない。だから検定済の生ワクチンが五万人分も眠っているのは、これこそ宝の山であった。ここで五万人分の生ワクチンを投入することができれば、流行の大波とともに、生ワク協議会の三カ年計画を短縮し、さらに五万を五〇万にも五〇〇万にも一〇〇〇万にも拡げる突破口となり得るだろう。厚生省の厚い扉をこじあけてこの宝の山を掘り起こす力は、世論、世論、世論の燃え上がりのみであった。

キャンペーンは、宝の山をめざして全力で走る。もっとも「予研に五万人分の生ワクがありますよ」などとはいえるわけではない。番組の切れ目にアナウンサーのスポットの声が流れる。

「おかあさん、小児マヒは恐ろしくありません。生ワクチンの研究も進んでいます。もうすぐ日本中からなくしてしまうことができるのです。誘い合わせて予防接種を受けましょう」

テレビドクター近藤宏二博士のポリオスポットもはじまる。

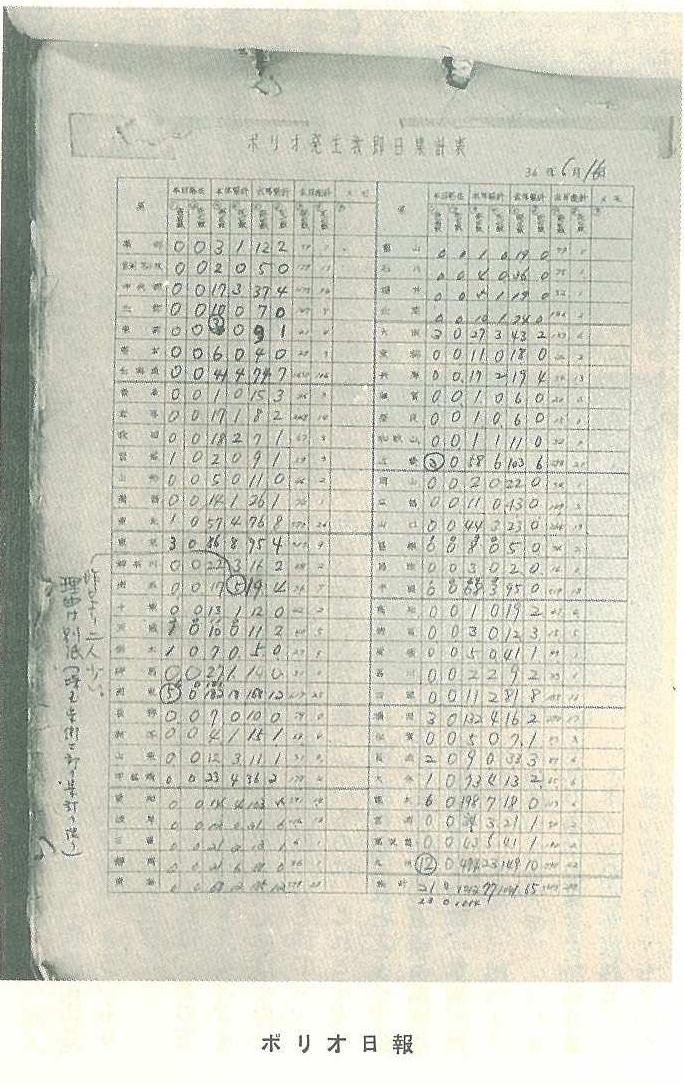

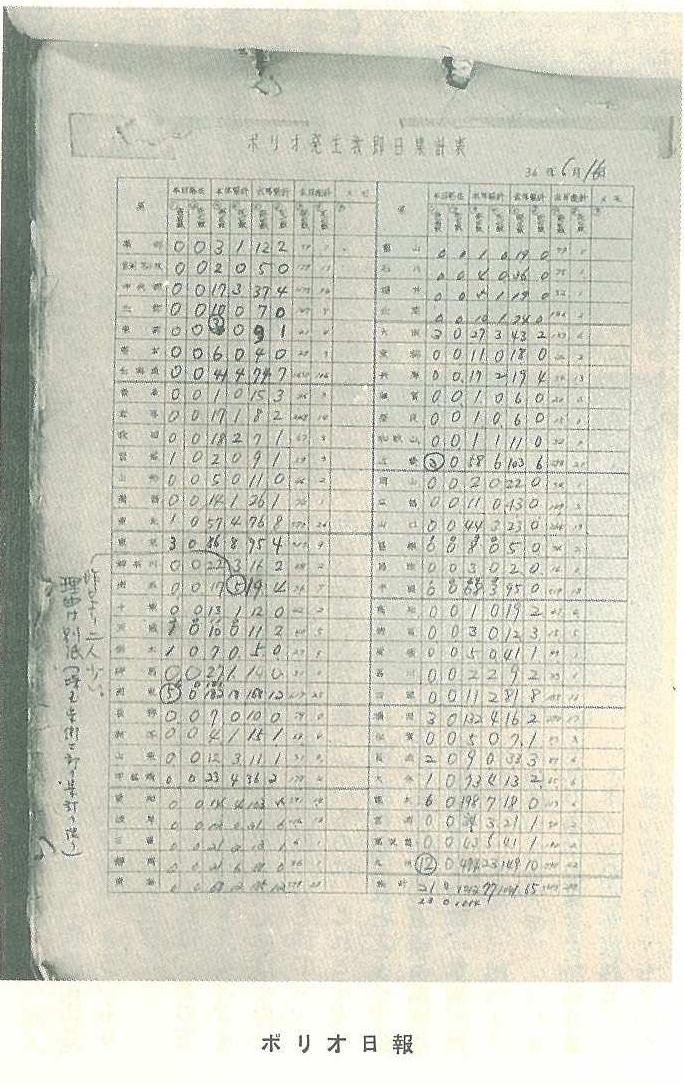

厚生省だけではない。各県衛生部への陳情は日ましに強くなっていった。世論はポリオを軸に大きく廻りはじめている。世はポリオ騒動の様相であった。ポリオ騒動の根底に、ポリオ日報が震源地の役割を果たしていた。

ポリオ日報の四九六コマは四月十五日から素晴らしいことに一日も一コマも欠けることなく正確に集計されていた。午後七時半、NHK通信部にはその日発生した全国のポリオ患者の数がいっせいに叩きこまれる。わが国で初めての伝染病の即日発生集計。この数字は、何よりも雄弁に毎日のポリオ情勢を生々しく全国各地へ電波で報じた。厚生省からは毎朝係官がポリオチームを訪れて前日の日報を写して帰るのが日課になった。各県衛生部からの問い合わせも入る。「マヒ協」からもていねいに数字を聞いてくる。新聞はまさか「NHK提供」とも書けない。「厚生省の発表によれば」として、係官が写して帰った日報の数字を記事にした。防疫課では「各新聞社にはこれはNHKの資料ですよとお断わりをしているのですが・・・・・・」と、まるで盗作でも見つけられたような顔で言いわけをした。そんなことはどうでもいい。ついに国会の問題になったが、国会の審議の資料も日報のものしかありえなかった。もし、ポリオ日報がなかったら、この年のポリオ騒動はどうなっていただろう。ポリオ騒動は人工流行であったかもしれぬ。

「週間公論」の記者が面会だという。

「テレビを見ていて裏に誰かがいると思ったのです。実はうちの週刊誌はこの次の号で廃刊になるんですよ。最後ですから、あなたを書きます。記者をひとり書きたいのです」

うれしい話であった。

「週刊公論」最終刊は三十六年五月二十九日号。ポリオキャンペーンはその中に四ぺージで紹介された。

「最近NHKのラジオ・テレビのいたるところに、ポリオという言葉が氾濫していることに気づいた人も少なくないだろう。

異様なまでに闘志を燃やして闘う記者がある。全国的なキャンペーンにまで盛りあげた背景には、既成の新聞記者に対決しようとする放送記者魂が確かにあった・・・・・・」

(オレの週刊誌は消えるけれど、オメエさんはその仕事ができるだけ幸せだぜ)というひびきが文章にこもっていた。(たしかにオレは幸せだ!)

今度は横浜から女子高校生が三人訪ねてきた。テレビで見たので、社会科でポリオの問題を報告したいという話。反響である。

「よくきてくれましたね。ポリオはもう恐い病気ではないんです。わかる? だが日本では政府も学者も勉強不足で間に合わな

いのです。チャンスを失ってしまうかもしれない」

熱っぽい口調をおかっぱ頭がメモする。大きな瞳がうなずいた。

今日もまた、八人の患者が出た。保健所では母親たちが長い行列をつくって愛児にソークワクチンの注射を急いでいる。この行列に責任をもたねばならぬ。

さわやかな五月の風に、時折、むし暑い香りがよぎった。今年は梅雨が早いようであった。

池田勇人首相は五月十七日の朝、信濃町の私邸を出る時からポリオという言葉が頭をはなれなかった。なんらかの政治判断をもつべき時ではないか。

その日十時からの閣議で、古井厚相ははっきりとものをいった。

「昨年に続きまして九州およびその周辺地区で、小児マヒの多発が憂慮されております。そこで厚生省といたしましては、今後の流行地に対してソークワクチンの予防接種を強化するだけでなく、生ワクチンの実験投与を考慮したいのでご了承を得たい」

閣僚の視線がまだ古井厚相の顔から離れないうちに、池田首相は口を開いた。

「今日の小児マヒ流行対策は、政府として特に意を用うべきものと考えます。有効な措置を講ずるに、予算を惜しまない方針で進んで下さい」

それはもはや政治判断であった。

このポリオ情勢、いやそれよりも社会情勢に、政府は黙っているわけにはいかないところにきていたのである。この日の古井厚相の『生ワクチンの実験投与』という発言には重要な意味があった。それは五月六日の魔法瓶実験とは意味が違う。あの実験は学問の責任であった。今度の実験は政治の責任であった。政治は世論の熱さを感じとったのだ。政治はそこまで追いつめられた。学問(生ワク協議会)を抜いてその前に政治が立ったのである。

大きな決定であった。もとより池田首相をはじめその席に連なった全閣僚も、ソークワクチンと生ワクチンの区別や防疫学上の特別の知識をもっていたわけではない。しかし、数少ないことだが政治の世界にはこうした瞬間がある。政治自身は自己防衛のためのみで本能的に動くのだが、それが結果的には、意外なほどに歴史の歯車を前に進める大きな役割を果たすことがあるのだ。

閣議の方針決定で九州への生ワクチン緊急投与計画が練られる。

予研に秘蔵されていた五万人分の放出が決まった。だがよく計算してみれば、このポリオの勢いに対抗するには五万人分ではとても足りぬ。五万人分と同じロットの生ワクチンを探そう。防疫課はイギリスのファイザー社にさらに生ワクチンの在庫の問い合わせを発した。幸運であった。ロットの同じ原液が三〇万人分あるとの返事。

そこで二十三日の閣議で古井厚相はさらにその三〇万人分緊急輸入の了承を得た。すぐ電報が打たれる。

「至急便でお送りありたい」

政治の側のふんぎりで、生ワク協議会のスケジュールは一年縮まった。そこでこの〝実験〟を誰がやるか。政府が〝実験〟をすることはできない。「生ワク協議会に頼むしかない」と厚生省は考えた。政治の側は、これから生ワク協議会に〝実験〟の責任を負ってもらうためどういうふうに話をつけるか、という困難な交渉があとに残った。

薬事法に認められていない生ワクチン。学問の結論が出る前にこれをもち出すにはこの手しかない。実験という名目で生ワクチンを使おうというのは、小手先の知恵ではあるとしても、役人という立場からすれば、なみなみでない決意であった。正直にいって心の動揺はある。

薬事法に認められていない生ワクチン。学問の結論が出る前にこれをもち出すにはこの手しかない。実験という名目で生ワクチンを使おうというのは、小手先の知恵ではあるとしても、役人という立場からすれば、なみなみでない決意であった。正直にいって心の動揺はある。 ポリオ日報の四九六コマは四月十五日から素晴らしいことに一日も一コマも欠けることなく正確に集計されていた。午後七時半、NHK通信部にはその日発生した全国のポリオ患者の数がいっせいに叩きこまれる。わが国で初めての伝染病の即日発生集計。この数字は、何よりも雄弁に毎日のポリオ情勢を生々しく全国各地へ電波で報じた。厚生省からは毎朝係官がポリオチームを訪れて前日の日報を写して帰るのが日課になった。各県衛生部からの問い合わせも入る。「マヒ協」からもていねいに数字を聞いてくる。新聞はまさか「NHK提供」とも書けない。「厚生省の発表によれば」として、係官が写して帰った日報の数字を記事にした。防疫課では「各新聞社にはこれはNHKの資料ですよとお断わりをしているのですが・・・・・・」と、まるで盗作でも見つけられたような顔で言いわけをした。そんなことはどうでもいい。ついに国会の問題になったが、国会の審議の資料も日報のものしかありえなかった。もし、ポリオ日報がなかったら、この年のポリオ騒動はどうなっていただろう。ポリオ騒動は人工流行であったかもしれぬ。

ポリオ日報の四九六コマは四月十五日から素晴らしいことに一日も一コマも欠けることなく正確に集計されていた。午後七時半、NHK通信部にはその日発生した全国のポリオ患者の数がいっせいに叩きこまれる。わが国で初めての伝染病の即日発生集計。この数字は、何よりも雄弁に毎日のポリオ情勢を生々しく全国各地へ電波で報じた。厚生省からは毎朝係官がポリオチームを訪れて前日の日報を写して帰るのが日課になった。各県衛生部からの問い合わせも入る。「マヒ協」からもていねいに数字を聞いてくる。新聞はまさか「NHK提供」とも書けない。「厚生省の発表によれば」として、係官が写して帰った日報の数字を記事にした。防疫課では「各新聞社にはこれはNHKの資料ですよとお断わりをしているのですが・・・・・・」と、まるで盗作でも見つけられたような顔で言いわけをした。そんなことはどうでもいい。ついに国会の問題になったが、国会の審議の資料も日報のものしかありえなかった。もし、ポリオ日報がなかったら、この年のポリオ騒動はどうなっていただろう。ポリオ騒動は人工流行であったかもしれぬ。 いのです。チャンスを失ってしまうかもしれない」

いのです。チャンスを失ってしまうかもしれない」