19 追跡調査

目次へ

一九六二年(昭和三十七)一月半ば。厚生省の春日技官は、アメリカ、オハイオ州シンシナチィにドクター・セービンの家を訪れた。一三〇〇万人生ワクチン投与によるポリオ流行抑制のデータを携えての訪問だった。

シンシナチィは零下二〇度の極寒の候。しんしんと粉雪が降りしきっていた。古びた灰色の鉄筋三階建の研究所を目の前にした時、さすがに春日氏には、伝説化したこの建物を目のあたりに見る感銘が胸に迫った。

(この中でつくられた生ワクチン。その生ワクチンが日本を席捲した。おれはそれを日本に投じた一人・・・・・・・)

カメラに一枚収めようとしたが、あまりの寒さにシャッターが凍りついて撮れなかった。

気むずかしい相手だからきちんと約束を守ろうと、五時きっかりにドアを叩くと、ドクター・セービンはいかにも待ちかねた表情で飛び出してきて、春日氏を抱きかかえるように迎え入れた。

すぐ豊富なデータが報告される。

セービンは、来週ロンドンで開かれる、ヨーロッパ保健機構のポリオ会議に講演をするのだが、この原稿の最も重要な部分は、日本の生ワクチン投与の成績であてられることになっていた。

春日技官は、その生ワクチン一斉投与によるポリオ流行のドラマチックな激減ぶりを、グラフにしてスライド写真で持参していた。スライドが詳しくそのデータを明らかにしていくたびに、セービンは満足げな嘆声をあげた。最後の原図を引き抜いた春日技官が、「これで終わりです」という表情でセービンの方を向いた時、セービンは厳粛な表情でぐいと相手の手を握りしめ、一言ずつ区切るようにしていった。

「My work has just been through!」 (私の仕事は今こそ終わった)

まるで白い雪の中に塗りこめられた、世紀のそしてひそやかな感動であった。何かに打ちこんだものでなければ味わえない、胸の中に切りこんでくるような喜びが、その時二人の胸にあかあかと燃えていた。

最盛時、数十頭のチンパンジーと数百匹の猿がいたこのセービン研究所の動物飼育舎には、今はセービンのペットとして、たった一匹だけ残された赤毛猿を除いて、猿はいない。ガランとした飼育室を、セービンはペットを抱いて案内した。ドクター・セービンの新しいテーマは腫瘍であった。猿に代わってハムスターが数をふやしている。厳しい学問の先端を見るような思いが訪問者を襲った。「オレも医者ながら、こんな道にとびこんで少しは甲斐があったといえるかな」 春日技官はそう思った。

一九六二年(昭和三十七)四月四日。春のやわらかな匂いがふくやかに大地を包んでいた。梅は今が見頃でもあろうか。東京赤坂見附の弁慶橋を上がったところ。平河町砂防会館で開かれた第三十六回日本伝染病学会の第二日。注目のポリオシンポジウムの日であった。

演壇は右手壇上に赤黄白の盛花が飾られ、テーブルには赤と青のランプがとりつけられ、講演時間の経過を知らせる仕組みになっている。

今日の司会は松田心一博士。緩い傾斜のシートには、約三〇〇人の権威たちが深く腰を埋めて、身じろぎもせず多くの発表に聞き入っている。やがて松田博士は東大の高津忠夫教授を紹介した。

「まさに世界で初の成果であり、本日の圧巻でありまして、高津教授に御報告をいただきたいと思います」

それは去年の五月、風変りな魔法瓶で全国へ持ち帰られた四七〇〇人分の生ワクチンの精密な投与結果の公式の発表であった。小柄な高津教授は、大きい拍手の中を背中を丸くしてこつこつと壇上に上がる。一瞬、まるでオーケストラが姶まる前のように緊張した真空の空気が流れる。最初にスライドスクリーンいっぱいに大学や病院の名前ばかりが写し出された。

「この大規模な実験に対し、全国一九グループニ七の研究機関がただ一カ所の脱落もなく、三月十五日の期限までにデータをお送り下さったということに感謝いたします」

学術発表としては型破りのいい方が教授の口から流れた。スライドスクリーンの横に平山博士が立った。高津教授の説明にあわせてスライドの説明助手を引き受けるわけだ。と、スライドを担当していた若い学生が最初のスライドを消そうとした。一語一語正確に、しかしどちらかといえば不器用な感じで原稿を読み上げていた高津教授は、きっと頭を上げて叱るようにしていった。

「このスライドは消さないで下さい!」 この学究には珍しい厳しいいい方がそこにあった。複雑な生ワク協議会のまとめ役の一人として、しかも政治判断に先を越された学界を背負う立場は苦しかったに違いない。世論が怒濤のように先に行ってしまったあと、辛棒強くもう一度振り出しに戻って積み上げた、貴重な学問の結晶であった。多くの学者たちがひとつひとつ投与者の便をとり、試験管を洗い、ピペットを吸い、顕微鏡をのぞいた努力を、ようやく世に問うことになったのだという意地と誇りを、高津教授は「スライドを消すな」といいたかったにちがいない。

高津教授の報告は極めて詳細にわたったが、結論として生ワクチンの効果は素晴らしいものであること、副作用は心配するには及ばないものであることを断言して終わった。まさに十一カ月ぶりの答であった。広い会場は、去年の夏、目で見た生ワクチンの効果をあらためて学問の名で認証されたという深い感動のどよめきでゆれた。ながい拍手の中で高津教授と平山博士とはゆっくりと壇をおりた。続いて、厚生省の高部防疫課長が登壇する。この発表は、一三〇〇万人分の生ワクチン投与の実験報告。高部課長は、この歴史的投与をおこなうに到った当時の情勢の厳しさを、ひとつひとつ掘り起こすようにして説明しようとしていた。

「その中で六月末、政府といたしましては異例の厚生大臣談話を発表して、生ワクチン投与に踏み切ったわけでありますが、当局者といたしましては、これを思うといまだに胸が痛むのを覚えます。今一度読み直させていただきたい」

高部課長はここで、例の六月二十一日の古井厚生大臣の「責任は私にある」という大臣談話を切々と読み上げ、

「・・・・・・・各家庭におかれては、各自のなし得る予防上の注意と処置を悔いなきよう励行されることを望む。各人の貴重な生命を守るためである・・・・・・・」

思えば大変な決意であった。切迫した当時の事情がまざまざと人々の脳裏に呼び起こされた。水を打ったような静けさの中で、高部氏もまたその興奮に素直に自分を委ねているようだった。「だらしがないといわれるかもしれませんが、当時はこれで非常に勇気づけられたのであります」

高部課長はこのあと一斉投与の数字は最終値として九一%になったこと。これはジフテリアの五三%などに比べれば異常な成績であったこと、特に生ワクチンの効果については「三十六年七月中旬の患者数は、過去十年の最高であり、翌八月の患者数は過去十年の最低をさらに下廻った」のだと、その驚くべき効果を賞揚し、

「ちなみに昭和三十六年の総発生数は二四三六人でありました」と、できるだけ感動を抑えた言葉で報告を結んで壇をおりた。

会議は、十八人目のカナダのマックレオ博士の発表が終わり、シンポジウムでは久留米大学の船津教授と平山博士との間に論議があったり、熊本大学の貴田教授が九州の報告をもとに意見を述べたり、司会の松田博士は忙しかった。

片隅にいた私の傍に、予研の下条博士が来て坐った。

「下条さん、これからが地味で大変ですね」

「そうです。学問は政治に抜かれたんです。辛いけれども、しっかり追いつき追い抜かなければなりません。これからのサーベイランス(追跡調査)が大変です」

「ほんとうの根絶へ向かって、もうながくはないですね」

「大丈夫でしょう」

壇上では川喜田教授と北里研究所の笠原博士が、今日のシンポジウムのまとめをしている。

「今回の生ワクチン投与の成功の上に立って、わが国のポリオ対策は生ワクチン一本に統一することの方向が確認されるでありましょう。またそれによって、わが国でのポリオの根絶がいよいよ具体的な目標となったといえるでありましょう」

熱い拍手が湧いた。

とっぷり暮れた会場の外は意外に風が強かった。平山博士と沢田博士がタクシーに乗った。二人は今日の発表のために二週問、平山博士の家に泊まり込みで頑張ったのだ。

「平山先生、奥さんのにぎりめし、うまかったですよ。よろしくいって下さい」

「いやあ御苦労さま。お互いに今夜はゆっくり寝ましょう」

平山博士が先に降りた。沢田博士は「執念」という言葉をいいたかった。そんな言葉でなければ今日の気持をいい表わせなかった。車を降りた平山博士の背中が無性に大きくみえた。沢田博士はその言葉を使う必要のないことに満足して目を閉じた。頭をゆっくりとうしろに傾けた。快い眠りが彼を襲ってきた。

その年の春、東京ではニセ千円札が横行していた。マスコミは伝染病学会のことなどにはふりむきもせず、連日派手にニセ札を追いかけていた。

東北地方から次第に拡がり始めた今度のニセ札には、スカシらしいものが入っていることや、聖徳太子の像がよくできていることなどから、社会部の記者たちは、よほど大がかりな偽造団があるにちがいないと話し合った。移り気なマスコミの主役はもうニセ札にかわっていた。

そのニセ札騒ぎの最中の三月十日、東京都内で三十七年春の生ワクチン投与が始まった。

寿司屋だのパチンコ屋だのがゴチャゴチャ並んでいる、有楽町駅前を抜けて出た北側のガードの脇、東京都庁の南門のすぐそばにある麹町保健所では、少し前から各新聞社のカメラマンたちが無表情に待機していた。

ここは各社から最も近いところにある保健所なので、カメラマンたちが鉢合わせをすることが多かった。

受付けが姶まったが、母親たちの出足はまばらだった。一時間たったところで、わずか二十五人が来ただけだった。

これでは絵にならないとカメラマンたちはブツブツいいながら、一度済んだ人たちをつれもどしてきて、行列のポーズをとらせなければならなかった。

わが子に早く飲ませようと先を争って行列をつくった去年の騒ぎが、まるでウソのようだった。

厚生省ではこの春、二月から三月にかけてⅠ型ワクチンを、また、四月から五月にかけてⅡ型とⅢ型のワクチンを全国一七〇〇万人の予供に飲ませて、夏の流行期前に押える作戦だったのだが、一回目の成績は全国的にふるわなかった。去年の九一%に比べて一一%もおちていた。

中でもよくなかったのは、小学校に行く前の乳幼児だった。この子たちを連れてくる母親の足が遠のいたのだ。

ポリオの流行にはほど遠い春先の投与ということもある。しかし、今年はもう大丈夫という気のゆるみが、大きく作用していることは間違いなかった。

去年と違ったのは母親たちだけではなかった。ポリオチームも実は姿を消していた。考えてみれば、目の廻るように毎日の忙しい社会部で、今までポリオだけにこれだけの取材力をさけたことの方が不思議であった。生ワクチンの一斉投与で、ポリオの発生がガタガタと肩を落としたあと、ポリオチームの記者たちには当然のこととして別の仕事がどっさり待っていた。

記者の世界は異動が激しい。七人のうち福田、杉林、川上、土屋の四人が社会部を去った。きわめて機械的な他意のないローテーションではあった。

「ひと夏だけのたたかいではない。鎮静ではなく根絶のために、地味なキャンペーンを続けさせてほしい」と訴えつづけたが、

「ポリオキャンペーンはすでに役割りを果たしたのだ。あとは厚生省の仕事だ。マスコミとしてはこれが限度だ」というのが最終決定であった。

その日私は社会部の大部屋の真ん中で仁王立ちで涙を流した。

「ポリオを消す前にポリオキャンペーンが消える。ここまできても、オレにはまだそこまでしか力がない!」

淋しく、くやしかった。私は無力であった。巨象は大きかった。もう動かなかった。

平山博士はそれをゆっくりといった。

「私の考えですがね、あなたはやるだけやった。もっといえば、多分やりすぎたと思いますよ。私はNHKからそれを感ずる。根絶はレールが敷かれた。その仕事はあなたでない人にお渡しなさい。いいにくいが、それがあなたのためでもある」

「卒直にいえば、私の考え始めていたことをあなたにいわれた感じですよ。ありがとう」

「どんな形でもポリオはやれますよ」

また涙が出た。まもなく私はみずから記者の第一線を退いた。

ポリオチームは三人だけになる。三人はしっかりとポリオキャンペーンを守る決意をした。

区切りがついたここで、もう一度はっきりしておかなければならぬことが二つある。

一つは、あの年の夏のポリオはほんとうに大流行であったのかどうかということだ。この夏のポリオは八月の末から劇的に勢いを落としたから、結果的には二四〇〇台にとどまり、大流行の阻止が成功したと評価された。それはそれでいい。

しかし、先にしばしば述べたように、仮りにここで生ワクチン一斉投与がなく、数千の患者の発生に至つた場合を考えても、その数字は決して例年と比べてとびはなれたものではない。特にこの数字は末端の医師の判断と報告意識にもとづくものだから、十年前のようにポリオの知識の乏しかった時期には、実際の発生数から統計の上にあらわれた数は少なかったのではないかと思われる。ポリオを他の病気と誤診した場合も決して少なくなかったはずである。九州の流行を含めて、三十六年のポリオが真に戦後最高であったかどうかはわからない。

ポリオキャンペーンがこれをあえて〝大流行〟だと訴えたのは、決して例年との比較で事態を捉えたのではなく、根絶をめざす立場をそこに主張しようとしたのである。根絶を可能とする現在、いかなる幼児をもその犠牲にすることは許されない。「人工流行」であってよかったのだ。

キヤンペーンの成功は、数千人台の患者を、この年の夏から、社会の認識の中ではじめて〝大流行〟とすることができたこと、そしてその大流行を阻止したこと、そして特に重要なことはこの年の流行阻止を起点として、日本全体のポリオ根絶を可能にしたことであった。

第二の問題は、その根絶を確認していくために、これからはポリオ根絶への努力の中には、生ワクチンの継続投与という主な仕事のほかに、本もののポリオと偽もののポリオの混同を整理していく仕事が重要になるということだ。

三十五年以前はポリオの認識が低かったから、本もののポリオでも他の病名で処理されたものがあるように、三十六年以降は逆に、ポリオではないものがポリオと診断されることが非常に多いと思われる。

だいたいポリオであるかどうかを診断するには、ウイルスの血清学的診断が必要だが、こんな方法は簡単な施設では無理だし、一カ月以上の期間もかかる。一般の開業医では扱いかねる方法だから、そこにポリオによく似た症状を起こす顔面神経マヒとか、多発性神経炎、急性脳性失調症、あるいは脳炎など、さらにポリオウイルスと親類筋にあたるコクサッキー、エコーなどというウイルスによって起こされる類似症状は、とても正確には区別できない部分もある。だから三十六年でも、実際の数よりはポリオの診断は一、二割ほども多かったかもしれない。

それでは、野性ポリオウイルスは何年か後に実際に根絶されていても、ポリオはいつまでも発生していることになってしまう。

三十六年夏のポリオとのたたかいの輝かしい成功は、このような課題をふまえて、粘り強く、あと数年ひきつがなければならないものだった。

人工流行の季節は終わった。キャンペーンの息もとまった。それを、だれがどうして、どのように蘇生させることができるのだろうか。

どのみち、激しいキャンペーンのあとはさびしいものだ、と私は思った。

糸をひくような細い雨がいっせいに落ちてきた。

北海道の大夕張炭住街。幾重にもかぶと屋根が並び、ストーブの煙突が潜望鏡のように並んでいる。テレビのアンテナは多く見あたらなかった。少し前、社会部記者の第一線をはなれた私は、そこをひとり濡れて歩いていた。このうえのキャンペーンの継続にはもう無理が限界をこえていたようであったし、映画の撮影も無期延期になったという話を聞くと、この辺ぴな道を雨に濡れている姿は、シナリオの中の〝坂田〟がローカル列車で左遷されていく姿に似ているような、柄にもない寂寞(編注:せきばく)感が私を襲った。

北海道に来たのには、この仕事のあと始未をするような、義務感に似た感情があった。昨日は札幌医科大学で金光正次教授に会った。

「よくやってくれました。これまでのマスコミの中ではじめから全く異質な努力で、学界ではできないことでした。学者は勇気をもたなければいけませんね」

学問の確信を聞かねばならぬ。教授はシナリオにいう平岡教授の化身のひとりであった。

教授は全国の幼児のポリオ免疫が、決して十分には高くはないとする豊富な推定を示して、ポリオ根絶の今後の問題を指摘した。生ワクチンを懸念する意見はなかった。

「しかし、ポリオは北海道だってまだ少しも終わってはいませんよ。大夕張に行かれるのは大変結構です。あそこではまだ何ほども解決されてはいません」

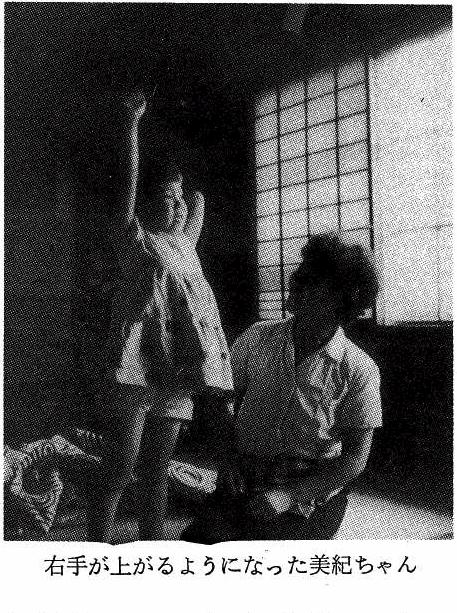

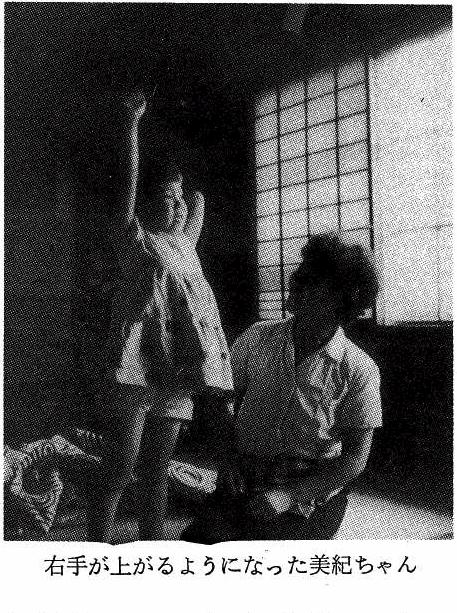

大夕張の雨はさらに細かく、長く激しくなる。共同便所のひさしに雨やどりをする。その傍に瓦で囲んだ小さな花園があって、つるの草花が這い上がっている。目の前の家の軒に「夕張小児マヒ父母の会」という小さな木札がある。もうこの木札もかなり古びている。それが美紀ちゃんの家だった。父親の斉藤三千男さんは父母の会の副会長になっていた。沓脱ぎのベニヤ板の壁に「外(そと)カラ来(き)タラ、スグ手(て)ヲ洗(あら)エ」と墨で大きく書いてある。その下にバケツが一つ。社宅の造りは六帖と四帖半。雨で外に出られない。三人の兄と姉がいぶかしげにこちらを見る。五歳になった美紀ちゃんの右手はまだ肩から上へあがらない。

「あの時げっそりやせたまま、私はもうあまり肥りませんね」と母親のトクさん(三十四歳)はいう。母と子にはきびしいたたかいがつづいていた。

「一日おきに清水沢の施設まで治療に通います。動かす練習をするしかないんですから、毎日なるべく多く、欠かさずにやるのが大切でしょう。友だちが遊びにきても追い出して、線香でおどして練習させました。美紀がよそのかあちゃんはみんなやさしいのに、うちのかあちゃんは鬼ばばだ、といって泣きますが、そこで涙を見せられませんですから・・・・・・・」

心を鬼にした努力が実って、美紀ちゃんの右足はほとんど元に戻り、「よいしょ」とかけ声をかければ、右手も肩までは上がるようになった。「おじさんに見せてあげなさい」といわれて美紀ちゃんが、同じかけ声といっしょにものをかつぐように右手を上げた。トクさんは泣いていた。

トクさんのいうこんな話はどうだ。

「毎朝九時の汽車でみんな揃って清水沢へ行くんですが、身体の調子が悪いからといって来ない人がいるんです。ほんとうはお金がないから行けないんです。だれでも子供を直したいんですが、汽車賃は往復八十円で、いろいろ入れると一ヵ月二〇〇〇円はかかりますからね・・・・・・・」

大夕張山系の深い繁みに囲まれた日本のほんの一部分、ここに今も続いている苦しみとたたかいの姿であった。ポリオの一挙鎮静という華々しい成果の陰に、なお医療対策の底によどむ貧しさを責めるべきか、あるいは母親の健気さを讃えるべきか、空々しい言葉はありえなかった。

まだ雨のやまない戸外へ出た私を、トクさんがわざわざ二、三歩追ってきて声をかけた。

「あのう、これから他の地方の患者さんの家にも行かれるんでしょうか」

「は?」

「もしポリオの子供を持ったおかあさんにお会いになるのなら・・・・・・・」

「はい」

「どうか、そのおかあさんたちに、大タ張の母親からしっかり頑張るように、と伝えていただきたいのです」

ドラマや小説のセリフではない。そんなものとは全く無縁に、素朴な母親から気持のままに発せられた言葉の、真向微塵のリアルさに私は思わず息をのんだ。

この二年の歳月の間に響きこまれていたあのポリオ騒動の音や動きの一切が、周りをとりまくタ張岳の高く深い自然の中に静かに吸いこまれていくようであった。

<第4部 本日発生ゼロ 終わり>

「その中で六月末、政府といたしましては異例の厚生大臣談話を発表して、生ワクチン投与に踏み切ったわけでありますが、当局者といたしましては、これを思うといまだに胸が痛むのを覚えます。今一度読み直させていただきたい」

「その中で六月末、政府といたしましては異例の厚生大臣談話を発表して、生ワクチン投与に踏み切ったわけでありますが、当局者といたしましては、これを思うといまだに胸が痛むのを覚えます。今一度読み直させていただきたい」 「その中で六月末、政府といたしましては異例の厚生大臣談話を発表して、生ワクチン投与に踏み切ったわけでありますが、当局者といたしましては、これを思うといまだに胸が痛むのを覚えます。今一度読み直させていただきたい」

「その中で六月末、政府といたしましては異例の厚生大臣談話を発表して、生ワクチン投与に踏み切ったわけでありますが、当局者といたしましては、これを思うといまだに胸が痛むのを覚えます。今一度読み直させていただきたい」 心を鬼にした努力が実って、美紀ちゃんの右足はほとんど元に戻り、「よいしょ」とかけ声をかければ、右手も肩までは上がるようになった。「おじさんに見せてあげなさい」といわれて美紀ちゃんが、同じかけ声といっしょにものをかつぐように右手を上げた。トクさんは泣いていた。

心を鬼にした努力が実って、美紀ちゃんの右足はほとんど元に戻り、「よいしょ」とかけ声をかければ、右手も肩までは上がるようになった。「おじさんに見せてあげなさい」といわれて美紀ちゃんが、同じかけ声といっしょにものをかつぐように右手を上げた。トクさんは泣いていた。