�@�@�@�@�@�Q�Q�@�I��

�@�����N�`���̓��^���N�X�����ɐi�݁A�T�[�x�C�����X�����͓I�ɐi�߂�ꂽ�B�Տ��ɂ�銳�҂̏����A�E�C���X�����w�I�����̏����Ȃǂ̍��ڂ��L�������p���������Ȃ̖h�u�ۂƊe���̉q������ʂ��āA���҂����e����Ă���a�@�ɔz���A�厡�オ��X�L�����ĊĎ����ƌ����ǂɑ���Ԃ��ꂽ�B�����̎����́A�ŏI�I�ɓ����̌����Lj��Ɩh�u�ۈ��ō\�����Ă��钆���ψ���ŐR������A�e���҂̏Ǘ�ɂ��ėՏ��ƃE�C���X�����w�I���������Ƃ̗������画�肪�����ꂽ�B

�@�O�\���N�̓͏o���҂̐��͓�l�ł��������A���̔N�̒����ł͓�l�l�l���̗p�����W�܂�A�Տ��I�Ɍ��Ăق���̂̃|���I�ł���Ɣ��肳�ꂽ�͎̂��\�Z�l�A�O��E�Z���ł������B�܂��A�E�C���X�����w�I�ɔ���ł������҂͈�Z�ܐl�������A���̒��A�|���I�E�C���X�̊������ؖ����ꂽ���͎̂O�\�l�ŁA���Ƃ̎��\�ܐl�͊������ے肳�ꂽ�B���̎O�\�l�ɂ��Ă��A�����N�`���������ƊԂ��Ȃ����҂��܂܂�Ă���A�쐶�E�C���X�͂����Ə��Ȃ����̂ƍl���邱�Ƃ��ł����B

�@�ē�����u�\�����̂��v�Ƃ��������Ƃ́A�ق�Ƃ��ɂȂ����B���N�̏t�A�Ŕ����ɂ��鍑�����O�q���@�ŁA���x�͐����N�`�����c���m�g�j��փT�[�x�C�����X�̋��͂ɂ��Ă̊��ӏ���ꂽ�B���ꂩ��̗\�h�q���s���ɑS���ʐM�@�\�̉ʂ����ׂ������̂ЂƂ���������Ă���Ƃ����Ȃ��ł��낤���B

�@

�@�O�\���N�̓͏o���҂͈�O��l�Ɍ����Ă����B���̂����A�����ł����͈̂���l�ł��������A�Ǐ�݂Ē�^�I�ȃ|���I�Ɣ��肳�ꂽ�͎̂O�\�O��ɂ����Ȃ������B�܂��A�E�C���X�����w�I�ɔ���ł�����͎O�\��l�ł��������A���̒��A�|���I�E�C���X�̊������ؖ����ꂽ�̂͏\���ł������B�|���I�ȊO�̕a�C�̌��������̒����̎�v�ړI�̈�ł������B����̓|���I�Ƒ��̗ގ������a�C�̋�ʂ��͂����肳����Ƌ��ɁA�|���I�E�C���X�������N�`���ɂ���ď��ł������ƁA�|���I�ɑ����Ă����̕a�C�����s���邨���ꂪ�Ȃ����ǂ��������Ƃ߂邽�߂ɕK�v�ł������B

�@�O�\���N�̒����ł́A�|���I�̕a���Ŏ��S���ĉ�U���ꂽ���҂̒�����A�����]���A�]���A�������_�o���Ȃǂ̕a�C���������ꂽ�B

�@�O�\��N�ɂ́A�͏o���҂̐��͔��\�l�l�Ƃ��ɓɂȂ����B�O�\�ܔN����l�N�̊ԂɁA�Z�\���̈�ȉ��Ɍ��������̂ł���B

�@���̒��Œ�^�I�ȃ|���I�Ɣ��肳�ꂽ�͎̂O�\���l�A�|���I�E�C���X�̊������F�߂�ꂽ���̂͏\���l�ł������B

�@

�@�l�\�N�̉ċx�݂��߂��Ȃ���������A������w�̏����ȋ����ō��Ò��v�����́A���N����N�̂悤�ɗՏ��u�`�Ń|���I���҂����ۂɌ����Đ������悤�ƁA���҂̃J�[�h�������ė���悤�S������ɂ��������B��w�̈�w���ł͎l�N���ɂȂ�ƁA�Տ��u�`�Ƃ����ĊK�i�����ɓ��@���҂�A��ė��āA�Ǐ�������Ȃ���f�f�⎡�Â������邱�ƂɂȂ��Ă���B�S���ɂȂ��Ă��鏕��͂��炩���ߊ��҂ɂ��Ă̕a���⌻�݂̏Ǐ�ȂǂׂĂ����ĕ���̂ŁA�J�[�h�������ė���悤�����������킯�ł���B�S�����肪�������Ă����B

�@�u�搶�A�|���I�̓��@���҂͂��܂���B���N�͂܂���l�����@���Ă��Ȃ��̂ł��v

�@�S���̑�w�A��w�����̒��S�̑��݂Ǝ����Ƃ��ɔF�߂Ă��铌����w�̕a�@�ɁA�|���I���҂����Ȃ��Ȃ����̂��B�����\���l�̊��҂������O�A�l�N�O�̏���́A�ƂĂ��l�����Ȃ����Ƃ������B

�@���̔N���̓���a�@�ւ̓��@�|���I���҂́A���̂��ƈ�l�����ł������B�����Ă�����Ō�ɁA�l�\��N����͈�l�̓��@���҂����Ȃ��Ȃ����B���ǁA�l�\�N�̓͏o���҂͑S���Ŏ��\�Z�l�ł������B���̔N�Ɋ��҂��������Ȃ��{���͐X�E�R�`�E���E�V���E�x�R�E�ΐ�E����E�E����E���s�E�ޗǁE�a�̎R�E�����E�����E���Q�E���m�E����E�{��̏\���ɂ̂ڂ����B�O�\�ܔN�̑嗬�s�n�A�k�C���ł́A�S���ł�������l�����͏o���҂͂��Ȃ��Ȃ����B

�@���҂̌����̃J�[�u���A����ւ̑傫�ȑ����ƂȂ��ċ����Ă���悤�ł������B

�@

�@�l�\�N�̎����A�֓��n���̂�������@�Ɏ��e����Ă��鐶�㎵�J���̐Ԃ���|���I�Ɛf�f���ꂽ�B�}�q���a�̈�T�ԂقǑO����M���Â��A���������Ƃ���ō����Ƀ}�q���o���B�f�@�̌��ʁA�_�����Ƃ�����^�I�ȃ|���I�̃}�q�ł������B�c���E�q�����W�c�Ő������Ă�������@�łق���̂̃|���I���҂��o���Ƃ������ƂŁA�Ď��Lj������ْ͋������B���a�̔w��ɂ�����̂�Nj����邽�߂ɑ�c�[�i���m�͂��̓����@��K�˂��B

�@�����@�́A�݂��������O���C�̓S�R���N���[�g�̗��h�ȓ�K���������B�K���X����̖��邢�ۈ玺�ɂ͓����p�̃x�b�h�����сA��K�ɂ͒����Ԍp�����Ă���������Ԃ���A��K�ɂ͖����������̓s�x����������Ԃ�������B���������̐Ԃ����\��l�A���������̐Ԃ���\��l�����B���킹�Ďl�\��l�̐Ԃ����̂����l�\�l����ւƌ������̎悳��A�����\�h�q���������Ő��������������Ȃ�ꂽ���ʁA�O�\��l���炳�܂��܂̃E�C���X���������ꂽ�B

�@�R�N�T�b�L�[�`�Q�^�A�`�U�^�A�`�W�^�A�G�R�[�Q�Q�^�A�|���I�U�^�Ȃǂ̃E�C���X���o�����ŁA�|���I�ɂ��������Ԃ����̓|���I�V�^�̃E�C���X�����o���ꂽ�B

�@���̐Ԃ����́A�����N�`���͑S�R����ł��Ȃ������B�����N�`�������܂Ȃ��̂Ƀ|���I�E�C���X�����o���ꂽ�Ƃ���A�l������P�[�X�͓�����Ȃ��B�쐶���̃E�C���X�������������A���̎q�����������N�`���E�C���X�����̎q�ɓ����������̂ǂ��炩�ł���B

�@�����ŁA����ɏڂ����������i�߂�ꂽ�B���܂̌������@�ł͐�ΓI�Ƃ͂����Ȃ����A���̃E�C���X���쐶�̂��̂����N�`���ɂ����̂����A�؋��ő�̂͂��ޕ��@�͂���B�E�C���X�ɂ���Ē��a�R�̂��ł���ꍇ�A���Ƃ̃E�C���X�̈Ⴂ�ɂ���āA���a�̎d���ɒ����ȈႢ�������Ă���B���̍������Ĕ��肷��̂��A�^�������w�I�ӕʎ����ł���B�\���ł́A�}�[�J�[�A�E�G�b�J�[�A�}�b�N�u���C�h�Ȃǂ̕��@�ō��킹�Č����������ʁA���̇V�^�E�C���X�̓Z�[�r�����ɗR��������̂ł���Ƃ������f�������ꂽ�B

�@�ق��̎q���ɕ��p���ꂽ�����N�`���E�C���X���l�̂�ʉ߂��鎞�A�ŗ͂����A���̎q���Ɋ��������̂ł���B

�@�c�O�Ȃ���q���R�̏o���ł������B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��N���������B�����ƂȂ�����͂������������B

�@���̎q���͐����N�`��������ł��Ȃ������B���������ƂɁA���̓����@�ł͎l�\��l�̂����O�\�ܐl�܂ł������N�`��������ł��Ȃ������B����͓����@�����K�ɔF���ꂽ���̂ł͂Ȃ������̂ŁA�����N�`���̔z�������Ȃ��������߂������B�܂��A�������������čs����e�����́A�����͋߂ɏo�Ă���̂ŁA�����Ɏq�������N�`���̓��^���ɘA��čs���̂��ނ������������Ƃ���������d�Ȃ����B�ӂ��̏ꍇ�Ȃ�A��l���l������ł��Ȃ��Ă��A���͂̎q���ɖƉu���ł��Ă��邩��A�E�C���X�͂���ȂɔɐB����]�n���Ȃ��B�Ƃ��낪�A���̓����@�̂悤�ɑ啔���̎q�������N�`��������ł��Ȃ��ƁA����ȏꍇ�����肤��B

�@���̓��������܂��ܐ��㎵�����ŁA��e�������������V�Ɖu���ꂽ�����ɂ��̓����@�ɗ����̂��A������������̈�ɂȂ����B�{���쐶���|���I�E�C���X�̏ꍇ�ł��A���������q���̒��Ŕ��a����̂͐�l�Ɉ�l���炢�����Ȃ��B�������̏������d�Ȃ��Ċ����������̎q���A����ɐ�l�Ɉ�l�����Ȃ��m���ɂ������Ă��܂����̂́A�悭�悭�̂��Ƃł������Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�������A�������̈�̊m���ł����Ă��A���a�����ȏ�A�q���R�̓q���R�ł������B

�@���̖��������˂Ȃ�ʁB���l�̈�҂ƋL�҂����R���m�̌������Ō����������B

�@�u�搶�A�S�z���Ă����Ƃ���̂��Ƃ��ЂƂN���܂����ˁv

�@�u�����ǂ��薜��̂��Ƃ������̂ł����A���������̗\�����I�����Ă��܂��܂����B�����N�`���̓��^�����������ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂́A�����������Ԃ��N���邱�Ƃ�h�����߂ł�����ˁv

�@��c���m�����Ƃ��������B

�@�u�������̐Ԃ�������N�`��������ł�����A�����Ŕ��a���邱�Ƃ͂Ȃ������B�������̓I�Ȏ����ɂ��Ă����A���̓����@�ł́A���Ƃ��F���Ă��Ȃ��{�݂ł����Ă��A�����N�`����z���ĕ��p�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ������Ƃł��B�w��I�ɂ����A��͂肱�̎��̂͌����Ƃ��Ėh�����Ƃ������Ƃł��ˁv

�@������₹������ł������B

�@�u����͂���Ő������B��w�Ƃ��Ă͑S�����ǂȂB���̎��̂ɂ���Đ����N�ے�_�ȂNjN����ׂ����Ȃ��B����͂�����B�����A���������ł������̂́A���Ƃ��Ă������N�ɂ���Ĕ��a�҂��o���Ƃ��������Ȃ�ł��B�q���R���o���Ƃ��������͂炢�v�@�c���L�҂����������������B

�@�u�����ǁA���̖��͇����ꗱ�̔����̎��̏�c�|���R�_���̃e�[�}�Ƃ͂������܂���B�f�悪�������̂͐����N�����q���̒�����A���̂��Ƃɂ���ĉ��l���̃|���I���o��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ������B

�@���x�̐Ԃ����́A�����N��������|���I�ɂ��������̂ł͂Ȃ��B���܂Ȃ���������|���I�ɂȂ����̂��B���܂Ȃ��c���ɓ������N���邱�Ƃ́A���̎�����w�E���Ă������Ƃ������v

�@�u���̂Ƃ��肾��B�����͂͂��߂����疜�l���~���̂�����A���̒��ň�l���l�̃q���R���o�Ă������ȂǂƂ͂����Ă��Ȃ��B��������ȗ�͂ЂƂ��Ȃ��B������疜�l�����ޒ��ʼn��\�l�����Ƃ�̂������B���̕����������Ŕ��a�����Ƃ��Ă��A����ɐӔC���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��ȁB��͂�q���R�ł͂���ȁB����͐l�Ԃ̂�邱�Ƃ̌��E���������B���̓L�����y�[�����Â��Ă��邠�������A���̂��Ƃ��A�����Ă����ΐ_�ɑ��邨����Ƃ������悤�Ȃ��̂������Â��Ă����B�܂肾�A���̐Ԃ����ɑ���ӔC�҂͒N�Ȃ̂��ȁv

�@���͕��R�������̕����������B

�@�u���̋C���͂悭�킩��܂��B��Z�Z�p�[�Z���g�Ɉ��܂�����Ȃ��Ƃ������A���̂��Ƃɋ��������߂�K�v�͂���܂��B�������ɂ���͂����_�ɑ�����̂��B

�@�����ɉȊw�̗���ł����A���^����Z�Z�p�[�Z���g�ɂȂ��Ă��A�����͑S�����^�����Ȃ��Ă��A�܂�Ȋw�̌������ŋN�����肪����B����͐_�̐ӔC�ɂ�����q���R�A�܂�_�̂������q���R�ł���B

�@����͎q���̑̎��̖��ł��B��������̎q���̒��ɂ́A���Ƃ��K���}�[�O���u�������Ȃ��Ǐ�A�܂�Ɖu��S�������Ȃ��̎��̎q�����܂��B���̂悤�ȑ̎�������ȏ�A�����N�`�����g�������Ɋ��ǂł����a�͂������Ȃ��ł��傤�B

�@���̖��K���}�[�O���u�������ǂ̂ق��ɂ����Ƃ��X�e���C�h�z��������A���L�����܂��g�p���̎q���Ƃ��A�����a�̎q���Ƃ��͖Ɖu�̂ł������ُ�ł��邱�Ƃ��킩���Ă��Ă��܂��v

�@���R�������́A�݂�Ȃ̊���������Ɠ��ӂ����߂�悤�Ɍ���킵�Ȃ���A���t���Â����B

�@�u�|���I�����N�`�����g�́A���ɂ�����Ă���Ƃ������Ƃ͒f���ł��܂��B���Ƃ��A�퓗��]���̓��[���b�p�ł͎l�Z�Z�Z�l�Ɉ�l�Ƃ����Ă��܂��B����܂ł̐��тł݂Ă��|���I�����N�`���́A�퓗��a�b�f�̂悤�ȑ��̐����N�`���ɔ�ׂĂ͂邩�ɂ�����Ă��܂��B

�@���̊m�M�́A���̐����N�`���ɂ���āA�_�̐ӔC�ɂ��q���R�����~�����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B���̃|���I�����N�`���ɂ���āA�₪�Ė쐶�̃|���I�E�C���X�����̒n�ォ���ł��邱�Ƃ͂ł���B���̎��q���R�͋N���肦�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����Ȃ�ΐ����N�`�����s�K�v�ɂȂ�̂��B���ꂪ����ł��B

�@�����́A��������a�҂̍Ō�̈�l�܂ł��̃E�C���X�̓Ő���O��I�ɒNj����Ă����B������m�F����܂ŃT�[�x�C�����X����������B���̓w�͂����_�ɑ���Ȋw�̐ӔC���Ǝv���܂���v

�@�����⇁�Ƃ������t�̊T�O���A���R���m�̘b�̒��Ŋm�肵���悤�ȗ������A�݂�Ȃɋ��ʂ����B�V������ڕW��������Ɛ������ꂽ�悤�Ȉ��芴������̒��ɂ����悤�悤�ł������B

�@�u���Ƃ��悤�v

�@���������Đl�X�͗����オ�����B��������̂͂���ꂾ�����B�d�ꂵ���������E�C�͈ނ��Ȃ������B

�@���Ƃ̘b�����A�Ԃ����̏Ǐ�͌y���A�قƂ�nj��ǂ͂̂���Ȃ������B�悩�����B

�@

�@�l�\��N�̓���O���ɂ����āA�H�c��`�̎��ӂŃW�F�b�g���q�@�̒ė����̂��������ŋN��������A���̎���ɖ��ȓd�b��������Â����B

�@�����s�݂Ȃ̂�m��ƁA�d�b�̎�͂����b������B

�@�u�����A��{�l�ɒ��ڂ��b�����܂��B���̖��O�����̎��\�グ�܂��B�܂������܂�����C�ɂ��Ȃ��ʼn������v

�@�C�ɂ���ȂƂ����Ă��A�ǂ����Ă���������Ȃ��d�b�̎���Ɛl�͋C�����������B�܉�ڂ��Z��ځA��x���A��������d�b���ɂ��܂��ēd�b�͂������B

�@�u���̐��킩��܂��A�y���ł��B�x�m�g�c�̕ی����̓y���ł���v

�@�u���[���A����͂Ȃ������B���ǂ��炩��ł����v

�@�u���͓����ł��B����������Ȗh�u�ۂɗ��܂����B���Ȃ����������Ċ��ł��炨���Ǝv���Ė��O�����Ȃ�������ł��B��邵�ĉ������B���Ђ��ڂɂ����肽���ł��ˁv

�@�y�����͖{�Ȃ̖h�u�ے��⍲�ւ̉h�]�ł������B���̂Ƃ��h�u�ے��ɂ́A�������u�ۂɏo�Ă����t���Ď����A�C�����B

�@

�@�܂��Ȃ���t��`�t�X�������N�������B�y���ے��⍲�͂Ђ����ɂ��̎����̒����ɂ��������B

�@�����̒[���ƂȂ����̂́A�É����̎Љ�ی��O���a�@�ł̏W�c�`�t�X�ł������B�O���a�@�ł́A�O�̔N�̕邩�炻�̔N�̎O���ɂ����āA�O�����@���҂�E���̊ԂŃ`�t�X���������A���c���@�������S����ȂǁA���҂̐��͎l�\�l�ɂ��B���Ă����B���ׂĂ݂���A�O���a�@�ł͑O�̔N�̎l���Ɣ����ɂ�����������A��t��w�����a�@����h�₳��Ă�����l�̈�t���`�t�X�ɂ������Ă������Ƃ��킩�����B��t��w�����a�@�Ƃ����A���̔N�̓������A��t��Ō�w�̏W�c�`�t�X���������Ă���B�y���ے��⍲�͐�t��w�ւƂB���̐l�ꗬ�̔S��Â悢�������͂��܂�B��t�傩��O���֔h������Ă�����؏[��t�̎��Ƃ�e�ʁE�m�l�̎l�Ƒ����`�t�X�ɂ������Ă����B�`�t�X�ۂ͂�������c�Q�^�ŁA�����n���̊����Ƃ݂�ꂽ�B

�@�y���ے��⍲�͍ŏ��A��؈�t���ۋێ҂ŕ��X�ɋۂ��܂����̂ł͂Ȃ����ƍl���A��t��w�̕a�@���ɂ��̈�t�̕ۋی������˗������B

�@�������A�u�w�I�Ȓ����������߂Ă��������ɁA����Ȏ����������Ă����B�����`�t�X�ɂ��������e�ʂ�m�l�̏ꍇ�A���ӂɑS���������Ȃ��A�ۋێ҂��A���Ŏ��R�Ɋ����������̂Ƃ͍l���ɂ����B�܂��A�ӂ��̃`�t�X�̊����ł́A�\�������T�Ԃقǂ̐�����������A���҂�ۋێ҂���̓A�O��������������̂Ȃ̂ɁA���̏ꍇ�͂��ꂪ�Ȃ��A�y�Y�ɂ�������o�i�i�Ȃǂ�H�ׂ�����ɕK���Ƃ����Ă����قNJ��҂��o�Ă���B�������A�}���ȐH���ł̏Ǐ�������Ă���A��ʂ̋ۂɉ������ꂽ���̂�H�ׂ��̂������ƍl����̂����R�ł������B�����͐��ׂ�����߂��B���̐l�Ȃ�ł͂̎d���������B�x�m�g�c�Ł��E��b�b������˂����ɂ��������̍����������B��t�ۋی����̌��ʂ��o���B�A���ł������B���͂�A�̈ӂɋۂ���܂����Ƌ^����������i�K�ł������B�y���ے��⍲�͗�؈�t�Ɩʐڂ��āA���̈�N�߂��̍s�������ƂÂ��A�s����X�Ń`�t�X���������Ă���W�𖾂炩�ɂ����B

�@�y�����|�[�g�ɂ���āA�ō����@�����t�E�É��̌x�@�{�����{�i�I�ȑ{���ɂ̂�o���A�l�������A��؏[��Lj�����t���x�@�ɑߕ߂��ꂽ�B��؈�Lj��́A�\�l���A�ƍs�̑啔�������������B��̎��������ꂽ�����A���͂��ЂƎv���Ďm�����̎����K�˂��B

�@�u�Z�N�Ԃ�ł��ˁA�y������B���̂��Ȃ�����t��`�t�X�����𖾂�݂ɏo�����B���̊��z�͂ˁA�d��������l�͕K���ǂ��łł������o���A�Ƃ������Ƃł��B�y������̕x�m�g�c�����m���Ă������Ƃ́A���⎄�̎����ł���v

�@�u���ꂵ�����t�ł��ˁB�������ˁA����͂���Ȏ����ł����B���ɂ��˂��A�����Ԃ�Ɣᔻ������܂����B�����̎菇���^�ʂ�ӂ�ł��Ȃ��ł͂Ȃ����Ƃ�������A�h�u�ۂ̎d���͔����̎��Ԃ��������Ƃ߂�̂��C���ŁA����ȏ�͍s���������Ƃ����T�d�_������܂����B

�@�������Ύ��͂ǂ�ǂ�R���g�����Ă���̂ł��B�����ł����A�ӂ���̎��̂悤�Ȍ^�ʂ�̎菇���ӂ�ł�����A���r���[�Ȓi�K�ŕ���o�����肵�Ă�����ǂ��Ȃ�܂����B�]���҂͑��������ł���B��������̐l�������Ă��鎞�ɁA�菇��D�悳����Ƃ����͎̂��H�_�������Ȃ��c�_�ł��B���Ɏ��H�_�D��̊m�M��^���Ă��ꂽ�̂́A��c����A�x�m�g�c�̃��N�`���̂��������ł����ˁB����͂�������I�ł��B����������鑊��������Ă��邱�Ƃ����ꂵ���Ǝv���܂���B�����A���ʓI�ɂ͈�l�̐l�Ԃ��Љ�I�ɑ���킯�ł�����A�����Ԃ�ƔY�݂܂����B�������A����͐��ƂłȂ��ƒ��ׂ��Ȃ��B�����Ȋw�҂̂͂�����Ƃ��āA���ׂ�Β��ׂ�قNj^���͋��܂����ł����B�Ӓn���͂��ēO��I�ɒ��ׂĂ悩�����Ǝv���܂��B���̌̋��̐M�B�ł͈Ӓn���ς�̂��Ƃ������i�����j�������Ƃ����܂����A�������Ȃ����A�|���I�L�����y�[���̒����琶�ꂽ�����q�Ȃ�ł��˂��v

�@�y���ے��⍲�͂���߂ċ����Ȃ����邭�����B�`�t�X�����Ƃ̂��������́A�|���I�Ƃ̂��������ƑS�������F�̏�M�̉��ɂ����̂ł������B

�@

�@�u����ȃr�b�N������قǂ̂��Ƃ��A�ǂ��ł��A�����Ȃ�ł���v�@�h�u�ے��t���Ď��́A�|���I�̗��s�\���̃f�[�^���������āA�l�����݂���������Đ�������B

�@�E�C���X���̓`���a�́A����������ƖƉu���ł��āA��x�Ɠ����a�C�ɂ͂�����Ȃ��B������A�����̒��ɃE�C���X�ɑ��钆�a�R�́A�܂�Ɖu�������Ă���l�������n��ł́A�`���a�͂Ђ낪��ɂ����B���ɒ��a�R�̂������Ă���l�����Ȃ���A���s�̊댯������킯���B�������̂悤�Ȑl����������悤���ƁA�����ɗ\�h�[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�t���ے��̈ȑO����̔O��́A�`���a�ɂ����Ƃ��Α䕗�̗\��ȂǂƓ����悤�ɗ��s�\���ŏo�������Ƃ������Ƃ������B�����Ō����Ȃ͎l�\�N�܂őS���\��̕{���ŁA��\�Z�J���̒n���I�сA�����ɏZ��ł��錒�N�Ȑl������Z�Z�Z�l�ɂ��ė��s�\�������������Ȃ����B�t���ے����A�l���݂Ă͋����肱�ނ̂͂��̒����̌��ʂɂ��Ă������B

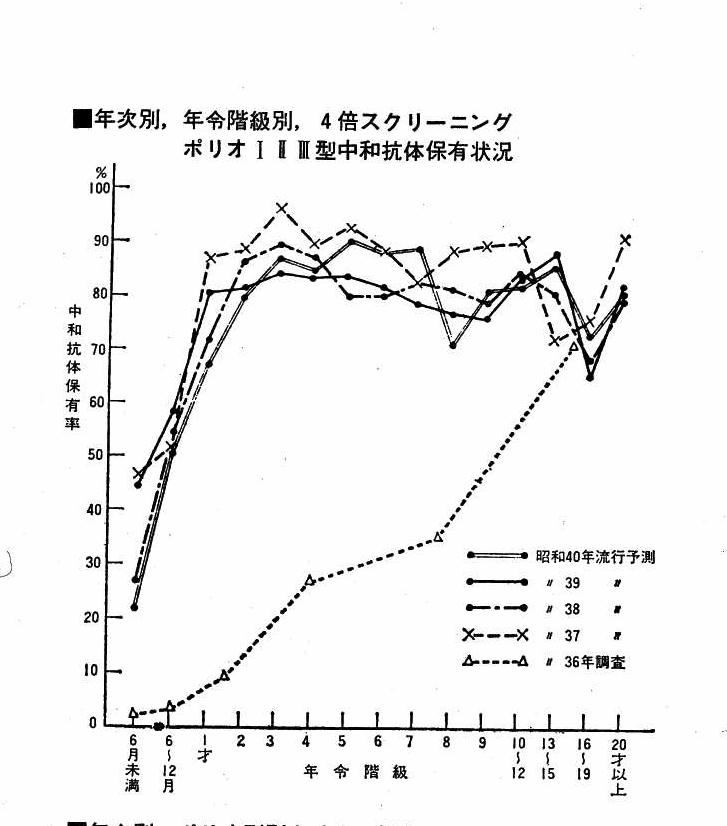

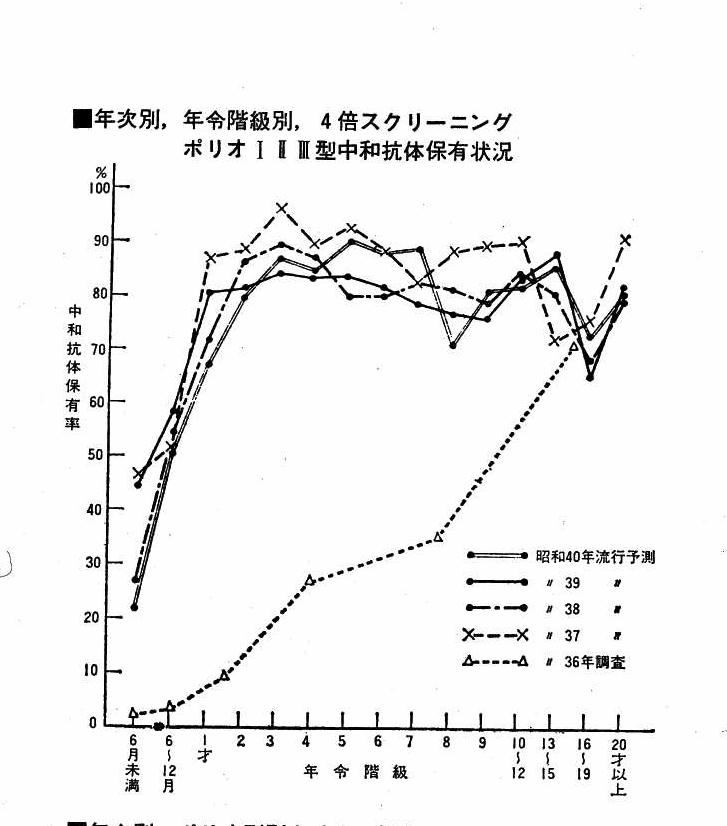

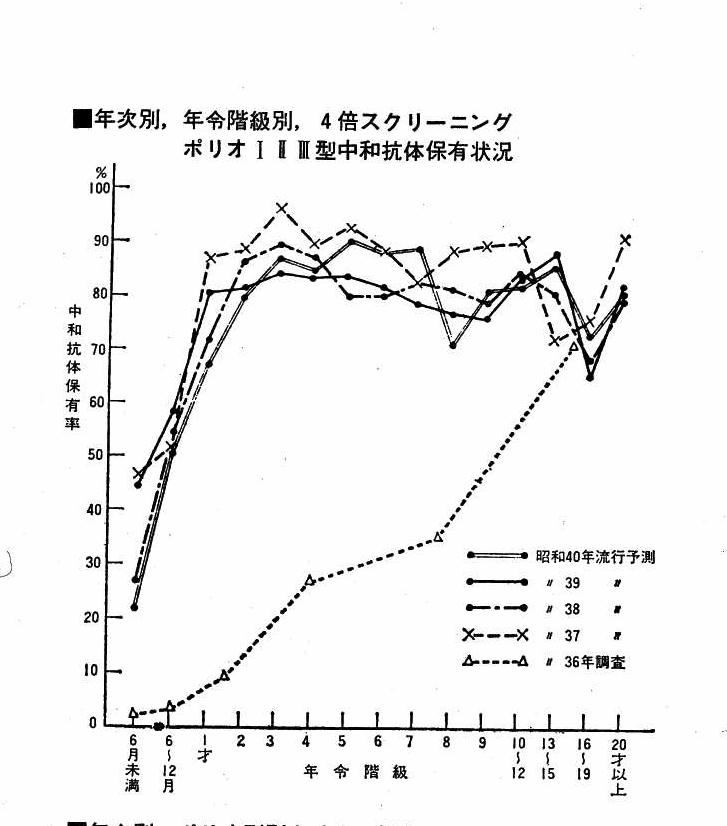

�@�}�ł́A�O�\�Z�N����̒������ʂ��O���t�Ɏ�����Ă���B�O�\���N���炠�Ƃ́A��܂łɂقڔ������̎q���ɖƉu���ł��A�\����炢�܂ł̗\���́A�قڂ��̐����ێ����Ă���B�����N�`�������܂Ȃ������O�\�Z�N�̍R�ۗ̕L���Ɣ�ׂ�ƁA���܂�ɂ����炩�ȈႢ�ł���B�������A�ڎ헦�����Z����ɉ������O�\���N�̗��N�́A���a�R�̂ۗ̕L������l�ɉ������Ă���B�����Ȃ��̂ł���B

�@�������A�����܂ł͂قڗ\�z���Ă����ʂ肾�B�������̂͂��̐�ł���B���a�R�̂̑���Ɠ����ɁA���N�Ȑl�����O�Z�Z��l����E�C���X�����邩�ǂ����̌����������Ƃ���A�E�C���X�����o�ł����̂͂���������l�ł������B���̃E�C���X�͇U�^�E�C���X�ł��������A����������N�`���R���̃E�C���X���܂��ꂱ��ł���\�����悢�B�|���I�ȊO�̃E�C���X���ꎵ�O�l���猟�o���ꂽ���Ƃ��l����ƁA���͂�쐶�|���I�E�C���X�͂��̍��ɂ͂��Ȃ��Ȃ����Ƃ����Ă��悩�����B��́A�|���I�E�C���X�́A�ǂ��ɍs���Ă��܂����̂��낤���B

�@���N�ߕ�,�|���I�^�ʃE�C���X�ۗL������(���a40�N)

�@ |

����

�@ |

0��

�@ |

1

�@ |

2

�@ |

3

�@ |

4

�@ |

5

�@ |

6

�@ |

7

�@ |

8

�@ |

9

�@ |

10-14

�@ |

15�ˈȏ� |

�s��

�@ |

| �팟�Ґ� |

3,069 |

151 |

233 |

241 |

230 |

197 |

273 |

223 |

179 |

205 |

172 |

718 |

237 |

10 |

�|���I�E�C���X

�@ |

���� |

�@�@1 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@1 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

| �T�^ |

�@�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

| �U�^ |

�@�@1 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@1 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

| �V�^ |

�@�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

�@0 |

| �|���I�ȊO�̃E�C���X |

�@173

�@ |

18

�@ |

23

�@ |

30

�@ |

15

�@ |

18

�@ |

21

�@ |

10

�@ |

9

�@ |

5

�@ |

5

�@ |

18

�@ |

�@0

�@ |

�@1

�@ |

�@�@ (�Ғ��F���a40�N��1965�N)

�@�u�����N�`��������ŖƉu���ł���ƁA�쐶�̃E�C���X�͂������̐l�ɂ͓����ė���Ȃ��Ȃ�܂��ˁB���ׂĂ̐l���Ɖu�����ƁA�|���I�E�C���X�͂��ɍs���ꏊ���Ȃ��Ȃ��Ė삽�ꎀ�ɂ���ق��͂Ȃ��킯�ł���v

�@�u�����N�`���̃E�C���X�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���v

�@�u�����N�`���Ƃ����Ă��������E�C���X�ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B���l�̐g�̂���o�čĂё��̐l�Ɋ������悤�Ǝv���Ă��A�쐶�E�C���X�Ɠ������s���ꏊ���Ȃ��Ȃ�킯�ł���B�쐶�E�C���X�́A���邢�͎��������܂��m��Ȃ�������Ƃ��������Ă��邩������܂���B�������A���̒����Ō������A���Ȃ��Ƃ�����l�̖ڂɂӂ��Ƃ��납��͏����Ă��܂����Ƃ������Ƃł��v

�@����̏t���ے��̌��t�ɂ́A�����̏d�݂������͂��������B����́A����̏����ł������B�t���ے��̕\��ɂ́A���̂Ƃ��h�u�ے��ł��邱�Ƃ̌ւ肪������Ă����B

�@�䒍�ӂ˂��������B

�@����͂��Ȃ킿�A���E�ŏ��߂Ẵ|���I�̍���ł���B

�@���{�Ƀ|���I�͂Ȃ��Ȃ����B����܂ʼn���N�A���������Ȏq���������ꐶ�̕s��Ɋׂ����ꂽ�|���I�B������\�N�A�킩���Ă��邾���ł������l�̎q�������̎葫�̎��R��D�������̔ߎS�ȕa�C�́A�������{����������̂ł���B

�@�����ׂ����Ƃ��{���ɋN�����̂ł������B�c�O�Ȃ̂́A�����ׂ����Ƃ�m���Ă���l�����Ȃ����Ƃ��B

�@

�@�l�\��N�Z���̂�����A�����ȂŁu�|���I���s�\�����ƂɊւ��錤���ǂ̉�v���J����A�l�\��N�̃T�[�x�C�����X�̕�������w���R�@�G�������ɂ���Ă����Ȃ�ꂽ�B���R���m�͓����w���ɑn�݂��ꂽ��q�ی��w�̍u���̏���ӔC�҂Ƃ��ď������Ɍ}����ꂽ�B���̍u���̊J�ݎ��̂��\�h��w�̋�̓I�ȊJ�Ԃł���A�|���I�Ƃ̂��������̊���ł��������R���m�ɂƂ��Ă���͂܂��Ƃɂӂ��킵���E��Ɖh�_�ł������B

�@�u���a�l�\��N�̃|���I�͏o���҂͎O�\�O�l�ŁA�O�N�̎��\�Z�l�̔����ȉ��ɂȂ�܂����v

�@�ق��A�Ƃ����������������ɂ��ꂽ�B�O�\�ܔN�ɂ͌ܘZ�Z�Z�l�𐔂������l�͔N�X�������A�O�\��N�ɂ͔��\�l�A�l�\�N�ɂ͎��\�Z�ɂ܂łȂ������A��������ȏ�́A�͏o���҂Ƃ��ẮA�M���M���܂ŗ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗw�҂̊Ԃł͍l�����Ă����B

�@���R�������͂��̂悤�Ȕ����ɑ��āA�S���\������������A���̐l�炵���P�������̂Ȃ��W�X�Ƃ��������ŕ𑱂����B

�@�u�͏o���҂͎O�\�O�l�ł���܂������A�T�[�x�C�����X�̕��͎O�\�Z�l���W�܂�܂����B����̓|���I�ł͂Ȃ����ގ������ƔF�߂���̂ŔO�̂��߃T�[�x�C�����X�ɂ͕��Ă������Ƃ����Ⴊ�O�Ⴀ�������߂ŁA���{���̊w�҂̊S�������܂ō��܂��Ă��邱�Ƃ��ؖ����Ă��܂��B

�@�O�\�Z��̒��ŁA�Տ��I�Ȕ���Œ�^�I�ȃ|���I�l�}�q�ƔF�߂�ꂽ���̂͑S�̂̎O���̈�̏\���ł���܂������A���̒��ɂ́A�|���I�l�̃}�q��悷��ގ��������܂܂�Ă�����̂ƍl�����܂��B

�@���ɁA���a�R�̂܂��͕�̌��������ɂ��܂��E�C���X�����̌����ɂ��܂��ƁA�������F�߂�ꂽ���͎̂l��ł���܂����B�������A���҂̒����璼�ږ쐶�E�C���X�������o���ꂽ�͈̂����F�߂��܂���B�܂��A�����N�`���p���Ďl�������J���̊Ԃɔ��a�������̂̂����A�����N�`���E�C���X�Ƃ̊W���ے�ł��Ȃ��A������R���p�e�B�u���E�P�[�X�͎O�Ⴀ��܂������A��������ڊW�Â�����؋��͂���܂���v

�@�͂����̐��������ׂ������������̂��A�Ō�Ɏ��̂悤�Ɍ��B

�@�u���a�O�\�ܔN���܂ł́A�킪���ł͖��N�O�Z�Z�Z�l����l�Z�Z�Z�l�̃|���I���҂��������A�O�\�ܔN�ɂ͌ܘZ�Z�Z�l���z���܂������A�O�\�Z�N�Ă̐����N�`����ē��^�ɑ������N�̍s�����^�ɂ��A���҂̐��͌������܂����B�����ĎO�\���N������́A�Ɖu�̒��a�R�̂��������l���킪���Ŏ��Z�������Z�����߁A�|���I�쐶�E�C���X�����s����]�n�͑S���Ȃ��Ȃ�܂������A���ł́A���N�Ȑl��������҂�����A�e��̃E�C���X�����̌��ʁA�쐶�E�C���X�����o�ł��Ȃ��Ȃ�A�����N�`�����^�ɂ���ĖړI�Ƃ����쐶�|���I�E�C���X������Ƃɂ��Ă����A�킪���ł́A���łɃ|���I�͍��₵�����Ƃ�����Ǝv���܂��B���Ɠ�A�O�N�̂����ɂ́A���₪�����������Ƃ��A����ɐ����Ȏ����̏�Ŋm�F�ł���Ǝv���܂��B

�@�����A�|���I�̍�����ǂ̓_�Ŋm�F���邩�́A�͂Ȃ͂��ނ����������ł���܂��B�]���̈Ӗ��ɂ�����|���I���҂͂��͂�Ȃ��͂��ł���܂����A����ɂ�������炸�|���I�̓͏o���҂��[���ɂȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��Ǝv���܂��B�܂�A�|���I�l�̃}�q���N�����ގ������͈�Z�Z�ȏ������A����炪�|���I�Ƃ��ē͏o���邽�߂ł���܂��B

�@�܂��A�E�C���X�����ł���܂����A�����N�`���̓��^���������Ă������A�E�C���X�͕������ꒆ�a�R�̂̏㏸���F�߂���킯�ł��B������A��������ɁA���{�ł��鎞���ɐ����N�`���̓��^����߂Ă݂�A�|���I�E�C���X���S���Ȃ���Ԃ��݂���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���܂��傤�B�����ō���̖��́A�|���I�ގ������ł���Ǝv���܂��B��قǂ��\���グ�܂����悤�ɁA�|���I�ɗގ������E�C���X�������́A��Z�Z�ȏ�ɂ��̂ڂ�A���̂����G�R�[�E�C���X�����ł��A�O�Z��ȏ�̌^���m���Ă��܂��B�����N�`���Ƃ̊W���ے�ł��Ȃ��R���p�e�B�u���E�P�[�X�̒��ɂ́A���̃G�R�[�E�C���X�ɂ��}�q���܂܂�Ă���ƍl�����܂����A�|���I�����N�`���p������ł���܂��ƁA�G�R�[�E�C���X�̓|���I�����N�E�C���X�̉A�ɂ�����Č��o�ł��Ȃ��ꍇ�������ƍl�����܂��B

�@���{����|���I���҂͂Ȃ��Ȃ�܂����A���̂��Ƃ𖾂炩�ɂ���ɂ́A���̂悤�ȈӖ��ł��A����Ƃ��T�[�x�C�����X��O��I�ɂ����Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���Ǝv���܂��v

�@�o�Ȏ҂Ɋ������݂Ȃ������B�������A�W�X�Ƃ������̕������l�̐������Ȃ��B�����炭���̕�����Ȃ�ꂽ���Ǝ��̂�m��l�͏��Ȃ��B���͂�A�|���I�w�̋��|�͖��p�̂��̂ɂȂ������낤�B���̂��Ǝ��̂͑����]�܂������Ƃɂ������Ȃ��B�����A��n���̍���̊m�F�ɍł���ȃT�[�x�C�����X�̎d���ɁA�����Ȃ̕⏕�������̂܂ɂ��ł����Ă����B�u�����N���c��̊Ď�����v�ƁA������Ђ������u�E�C���X���_�o�n�����̊ӕʐf�f�����ǁv�ɑ��āA�O�\���N�܂ł͈�Z�Z���~�̕⏕�����o����Ă������A�O�\��N����͗��s�\�����Ƃ̒��ɑg�ݓ�����A�T�[�x�C�����X�J�[�h�̏W�v�ȊO�̔�p�́A�����ǂ̊w�҂������|�P�b�g�}�l�[�����ĂĂ����Ԃ������B�w�҂̗ǐS����o���������̎��Ƃ́A�Ăъw�҂̗ǐS�ɂ���Ă����x�����Ȃ��d���ւƂ��ǂ��Ă����̂ł������B

�@���R�������̕ɔ���𑗂����w�҂����́A�܂��فX�ƋA���čs�����B

�@�@���W�N�Ԃ̃|���ˊ��Ґ��ڂƐ����N�ڎ퐬��

�@�@

�N�x

�@ |

�͏o���Ґ� �l

�@ |

���S �l

�@ |

�����N���p�̂�

�l�����@ ���l |

�ڎ헦 ��

�@ |

34

1959 |

2,917

�@ |

201

�@ |

�@ |

�@ |

35

1960 |

5,606

�@ |

317

�@ |

�@ |

�@ |

36

1961

�@ |

2,436

�@ |

169

�@ |

2,722

�@ |

��91,0

�~87.0

�@ |

37

1962 |

289

�@ |

66

�@ |

2,337

�@ |

�t 93.0

�H89.0 |

38

1963 |

131

�@ |

48

�@ |

1,447

�@ |

�t83.9

�H70.3 |

39

1964 |

84

�@ |

24

�@ |

2,249

�@ |

�t74.2

�H78.8 |

40

1965

�@ |

76

�@ |

28

�@ |

2,487

�@ |

�t82.5

�H85.0

�@ |

41

1966 |

33

�@ |

7

�@ |

2,519

�@ |

1��70.7

2��67.7 |

�@�@�@�i�Ғ��F�N�x�ɁA���a�̑��A�����t�L�����B�j

�@

�@�l�\��N�̏t�A�����̏��a�ʂ�ɖʂ������{���]�ˋ��̃r���̒��ɁA�C�X�N���Y�Ƃ̐V������i�̓X�Ǝ����������݂��ꂽ�B

�@�C�X�N���Y�Ƃ́A���܂ł̓\�r�G�g�̈��i�̗A���̋�Z���̃G�[�W�F���g���߂�܂łɂȂ��Ă����B

�@�܌��\����A�V�����������̓�K�ŁA�n�Ǝ����N�̋L�O�p�[�e�B�[���J���ꂽ�B�ߑO�ƌߌ�̓��ɕ����ď��҂����̂ɁA���ꂼ��S�l�������闈�o���߂����A���������ς��ɂȂ����B�C�X�N���Y�Ƃ̗������������̂������B�\�r�G�g��g�ق̃x�d���J�r�j�R�t�Q������ݓ��ʏ���\���̃U�`�j�A�G�N����Ȃ瓌���ݏZ�g�̂ق��A���X�N������킴�킴����ė������i���c�̃L�����[�m�t�����ق�̎p���������B�ȒP�ȃr�[���ƃI�[�h�u���̗��H���p�[�e�B�[�ł��������ΐ�m�Y�В��͊��S���ʂł������B

�@���N�O�A��Ђ�����ď��d���ƂȂ����K�����^�~���̗A���́A�V���̑݃r���ɂ���F�l�̎������̒��ɖ�����������̏�̂��Ƃ������B�\�r�G�g�ɑ��鉽�̒m�����Ȃ��A�l�H�q����ł��グ�邭�炢�̍�������A�����Ɩ�����炵�����낤�ƍl���Ė�i�̔���Ђ֏o�����A���̔�펯����ꂽ���̂������B�{���{�������N�`���̎������݂����̂��Ƃ̃|���I�����̔g�ɏ���ĉ^���J�����B�|���I�������l�������߂Ă��܂������l���̈�l�ł��邱�Ƃ��A�ΐ�В��͂��̉₩�ȃp�[�e�B�[�̒��ŋ��ɂ��݂��ނ悤�Ɋ����Ă����B

�@���r���Îq�����Ă��ꂽ���Ƃ����ꂵ�����Ƃ������B���Îq����͂������藎�������̕�B�ς��Ȃ��̂̓X�[�c�̐F�̃O���[�����ȂƔނ͎v�����B

�@�m�g�j�̋L�҂����ɂ����ҏ���o�������A�����̋L�҂͂��łɈ�l�������ɂ��Ȃ������B�_�˂��Έ���c���܂Œn���ɓ]���Ă��܂��Ă����B�͂����ς��̎d��������̂ɋL�҂̖����Z�������̂��ȂƁA�ΐ�В��͂��̂��Ƃɂ���̊����𖡂�����B

�@�����ǂ����Ă����̃p�[�e�B�ɏo�������Ȃ������B�j�d���������B

�@�u�o���U�C�A�o���U�C�A�K�����^�~���g�I�b�^�v

�@�Ԏ��������B

�@�u�L���E�m�p�[�e�B�[�f�A�E�N���C�i�m�R�j���b�N���m�}�Z�^�J�b�^�v

�@���͂��̓d����݂čl�����B�����ɂ͔��M�҂̒H�������N�Ԃ̔M���z�������߂��Ă���B

�@���傤�̃p�[�e�B�[�ɏW�܂����l�тƂɂ́A���̑z�����悭�����ł��邾�낤�B�݂ȍ���̈�_���߂����ĕ���ł����l���������炾�B�����Ă��̃p�[�e�B�[�ɂ䂩��̂Ȃ��疜�P�ʂ̈�l�ЂƂ�ɂ��A���̌��Q�̂Ȃ��Ń|���I�Ɍ���邳�܂��܂ȑz�����������ɂ������Ȃ��B����炪�݂Ȉ�ɗZ���������Ƃ̂ł��銴�S�́A���ׂĂ̑z��������̓��ɂ߂���������ɂق��Ȃ�Ȃ��B�����łȂ���Ή����ł��Ȃ������̔Y�݂▵�����Q�����Ă����������o���̓����������̂��B

�@���̋L�^�̕M�𝦁i�Ғ��F���j���ɂ������āA���͎����g�̂��̂��Ƃ������Ă������B

�@���������ɕ��悤�Ƃ������Ƃ́A����قǂɓ��{����h�蓮���������j�I��C�x���g���A���܂˂������Ԃ낤�ȂǂƊ�Ă��̂ł͂Ȃ��B�g�̂قǒm�炸�̃f�[�����ɐg���ς˂������̈�L�҂��A���̑S���{�I�Ȑ��_�̂��˂��ق�����͂��͂Ȃ��B����́A�W���[�i���X�g��W���[�i���Y���ł͎�̓͂����Ȃ�����ȔM�ʂł���A�����ł���A���j�ł������������Ƃ��A�h�i�ɁA�����ɂ����݂̂Ȃ̂��B

�@�������Ȃ�A���̑傤�˂�̒�Ɉ�C�̃i�}�Y���������Ƃ�邩�ɁA��x�A���킹�Ăق����Ǝv���Ă���B

�@�ނ��A����͎���l�����n�������ł̙ꂫ�ł���A���̌����̒��Ɍ��������ꂵ�������̌Q���̐S�ۂ���������͂����Ȃ��̂��A�܂��A���R�̂��Ƃ��B

�@����́A�ǂ�ȏ����ȉƑ������������s���ł���A�ǂ�Ȏs�����̑��������ꂵ�߂��s���ӔC�ł���A�Ȋw�҂̏]���̗̈�ւً̈c�\���Ăł���A���₻���̕��ނɂ͋敪����悤���Ȃ����܂�ɑ����̍���ł������̂��B

�@���̍���ɂ��Ă����A���Z��N�̃|���I���A�e���r���炠���đ嗬�s�ƒf�肵�Đ��_�̊S�����N���A����ւ̃G�l���M�[�̔R�ĂɂƂ߂����ƁB�|���I�͏o���҂̐�l�˔j�̓����N�`����ē��^�ɓ��݂��点�鏟���̃��}�Ɛݒ肵�A�v�Z�ǂ���Z���\�ܓ����\�Z���Ɋ��҂���l�ɂȂ�̂�҂����w���̈ӎ��B�������|���I����̃`�����X�ƈӋC���݂Ȃ���A���͂܂���e�����Ɂu���킢�v�ƌ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ肤�S���B�����̖����̋��ɂ͍���̓��ɓ��B���Ȃ������������Ȃ����Ƃ������B

�@���܁A���̓����݂����B

�@�����S���̂��ꂳ���ɐS����Ăނ������u�ɓo��B

�@�킪�f�[�����̐���`���悤�B

�@���āA�Ȃ�ƌ��������B

�@����ς�A�u���肪�Ƃ��v�Ƃ��������Ȃ��B�u���肪�Ƃ��������܂����v

�@

����T���@����@�I��聄

�@

�@�u����ȃr�b�N������قǂ̂��Ƃ��A�ǂ��ł��A�����Ȃ�ł���v�@�h�u�ے��t���Ď��́A�|���I�̗��s�\���̃f�[�^���������āA�l�����݂���������Đ�������B

�@�u����ȃr�b�N������قǂ̂��Ƃ��A�ǂ��ł��A�����Ȃ�ł���v�@�h�u�ے��t���Ď��́A�|���I�̗��s�\���̃f�[�^���������āA�l�����݂���������Đ�������B �@�u����ȃr�b�N������قǂ̂��Ƃ��A�ǂ��ł��A�����Ȃ�ł���v�@�h�u�ے��t���Ď��́A�|���I�̗��s�\���̃f�[�^���������āA�l�����݂���������Đ�������B

�@�u����ȃr�b�N������قǂ̂��Ƃ��A�ǂ��ł��A�����Ȃ�ł���v�@�h�u�ے��t���Ď��́A�|���I�̗��s�\���̃f�[�^���������āA�l�����݂���������Đ�������B